TRASTORNOS

GASTROINTESTINALES EN EL DIABETICO:

HIGADO

GRASO

Dr.

Eduardo Marriott Díaz, Gastroenterólogo. Hospital Regional TMC IESS, Guayaquil –

Ecuador

Juan

Diego Peña Carrasco, Gastroenterólogo. Clínica Kennedy

Guayaquil- Ecuador

GENERALIDADES

El

hígado graso o Esteatosis es un cuadro clínico muy frecuente

que en general se diagnostica en forma casual durante

rastreos ecográficos de abdomen (hígado hiperecogénico)

realizados para la evaluación de diferentes patologías.

Normalmente

el hígado tiene 5g de contenido de grasa por cada 100g de peso,

siendo los fosfolípidos los que más abundan llegando a

constituir aproximadamente hasta el 50% del contenido lipídico,

en menos proporción (7%) se hayan los trigliceridos y colesterol

no esterificado (1).

Por

lo tanto el diagnóstico de Hígado Graso se establece cuando el

órgano tiene más de un 5% de su peso total con contenido lipídico

y predominante constituido por trigliceridos.

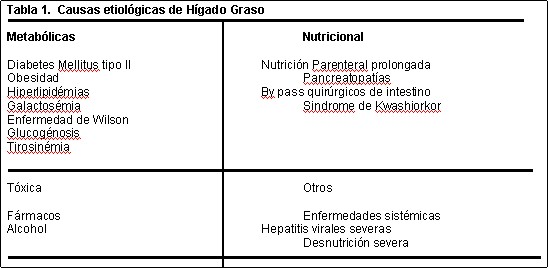

ETIOLOGIA

Son

varias las causas que pueden originar éste cuadro clínico patológico,

por lo que se ha visto en la necesidad de clasificar las causas

etiológicas para mejor comodidad de estudio de la enfermedad (2).

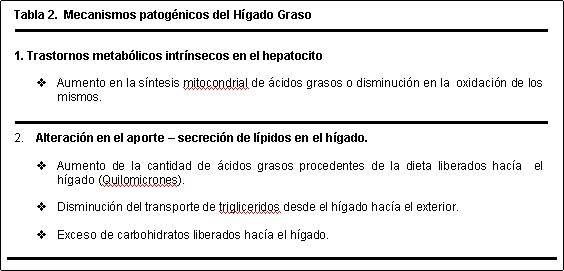

PATOGENIA

Los mecanismos patogénicos por los cuales puede

desarrollarse el hígado graso no están completamente

dilucidados. Sin embargo se sospecha que las causas pueden ser por

alteraciones metabólicas intrínsecamente originadas en el propio

hepatocito o como consecuencia de un aporte de grasa y/o

carbohidratos hacía el hígado que supere la capacidad secretora

de los lípidos por éste órgano (3).

ESTEATOSIS

ó HIGADO GRASO vs

ESTEATOHEPATITIS.

Estas dos terminologías son con mucha frecuencia

confundidas y aunque tienen mucho en común su pronóstico es

diferente. Microscopicamente el tejido hepático muestra sus

componentes anatómicos en forma bién diferenciadas (Vena central

y Espacio porta), el parenquima hepatico no muestra la presencia

de grasa (Fig.1), mientras que en la

Esteatosis que simplemente significa la acumulación de grasa

en el hígado hay la presencia de grasa en cantidad variable.

Durante ésta fase el cuadro clínico es descubierto solo por

estudios ecográficos ya que las personas son asintomáticas y las

pruebas de laboratorio TGO,TGP, GGTP, F.A., son completamente

normales. (Fig.2). La

Esteatohepatitis

es un estadío más avanzado de la fase anterior. Aquí a más de

la presencia de grasa se observan

lesiones histológicas como necrosis hepatocelular y en los

casos más graves alteraciones de la arquitectura hepática,

septos porto-portales; porto-centrales; nódulos e incluso hasta

cirrosis. Las transaminasas, GGTP, FA, están alteradas.

La posibilidad de evolución de esteatosis a esteatohepatitis se ha podido establecer a

través de diferentes estudios de seguimientos de éstos

pacientes, los mismos que han permitido establecer pautas de

vigilancia para determinar quienes tendrán mejor o peor

pronóstico (4).

La prevalencia de esta enfermedad no ha podido ser

establecida del todo pero viene siendo reportada desde hace

aproximadamente 20 años, principalmente mediante estudios en

autopsias. La primera descripción y definición de

esteatohepatitis no alcohólica fue hecha por Ludwig J y col., (5)

en 1980. Ellos reportan los resultados de un estudio retrospectivo

de biopsias hepáticas realizadas en 10 años (1969 a 1979).

Seleccionaron aquellos casos que habían sido reportados como

hepatopatía de etiología alcoholica, pero que no habían datos

contundentes de ingesta de alcohol. Los signos morfológicos

encontrados en estas biopsias consistían en inflamación lobular

con o sin necrosis focal y con cambios grasos.

En la población pediátrica (6), también ha sido demostrado la existencia de ésta enfermedad

que igualmente puede variar desde una simple Esteatosis a una

Esteatohepatitis.Hasta el momento no se conoce porqué un paciente

puede evolucionar de una fase aparentemente benigna de Esteatosis a una fase de mal pronóstico de Esteatohepatitis. Sin embargo existen diferentes hipótesis que

tienen un buen sustento científico para pensar que hay diferentes

mecanismos patogénicos entre los cuales hay que citar:

1)

Resistencia a la Insulina: Esta hipótesis se basa en el hecho que

muchos de éstos pacientes con Esteatohepatitis no Alcohólica,

presentan marcadores bioquímicos de resistencia a la insulina

aún en ausencia de obesidad ó diabetes (7).

El mecanismo de resistencia a la insulina puede ser desde el punto

de vista de la acción de la insulina tanto a nivel periférico

como sobre la célula hepática (8).

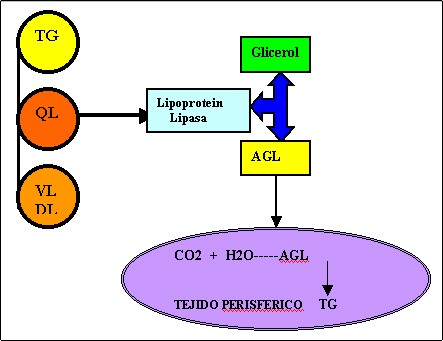

1.a:

La resistencia a la acción de la Insulina a nivel del hepatocito

bloquearía la glucogénesis y en su lugar se incrementaría la

formación de glucógeno por vías diferentes a la glucosa

(Neo-glucogénesis). (Fig.3)

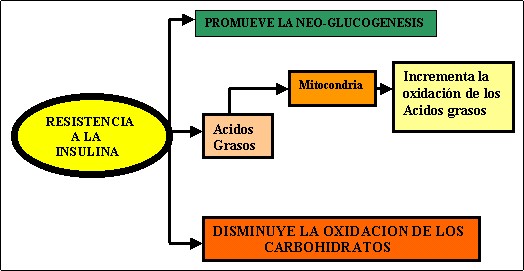

1.b:

La

insulina normalmente mediante un proceso conocido como Lipogenesis convierte a los acidos grasos libres (AGL)

en triglicéridos (Tg)

mediante: (1) la oxidación en las

mitocondrias del hepatocito,

(2) oxidación perisosomal o (3)

a través de un proceso de

resterificación. Estos (Tg)

son posteriormente enpaquetados en forma de Lipoproteinas de

muy baja densidad (VLDL), los cuales son exportados desde aquí hacía el torrente

circulatorio (9).

En los casos de resistencia a la Insulina se bloquean

estas acciones y se origina un incremento en de los AGL y de Tg y bloquea la

formación de éstos en Lipoproteinas de muy baja densidad (VLDL). Esto ocasionaría un incremento los depósito de grasa

(Triglicéridos) en el hígado, asi mismo se originara un proceso

de peroxidación , que puede causar tanto la muerte celular, como

estimular a las

células de Ito para que produzcan colágeno y un proceso de

fibrosis - cirrosis.

2)

Acción de los Acidos Grasos Libres: Esta hipótesis se basa en el hecho que

hay pacientes con Higado Graso pero sin evidencias de

Esteatohepatitis, que sin embargo tienen resistencia a la acción

de la Insulina, lo cuál indica que hay otros mecanismos que

co-participan en el desarrollo de la misma. Por esto se postula

que los ácidos grasos libres se forman como consecuencia de la

resistencia a la Insulina ó por otras vías como: el Citocromo P450, la sobrecarga de hierro, Factor de Necrosis

Tumoral, etc., los cuales actuarían produciendo daño directamente sobre el hepatocito (10, 11). Además éstos ácidos grasos libres originarían por si

mismo también resistencia a la insulina, lo cuál agravaría más

éste proceso. De ésta manera igual que en la hipótesis anterior

se produciría por un lado daño directo del hepatocito así como

aumento en la producción de colágeno y fibrosis. (Fig.4).

PATOLOGIA

El hígado en un paciente con esteatosis-esteatohepatitis

puede presentar varios tipos de lesiones que pueden variar desde

la simple presencia de vacuolas de grasas hasta la evidencia de un

franco cuadro de cirrosis.

Las vacuolas de grasas pueden estar presentes en forma

macrovesicular o microvesicular. Las primeras son las formas más

comunes que se encuentran en las biopsia o necropsias. Aquí hay

una sola vacuola grande (principalmente constituido de

trigliceridos),que desplaza al núcleo hacía la periferia de la

célula. En cambio en la forma microvesicular el citoplasma del

hepatocito está completamente lleno de múltiples vesículas de

grasas que llevan al núcleo hacia el centro, ésta forma tiene

mal pronóstico.

La variedad de lesiones histológicas que se pueden

encontrar son: Vacuolas de grasas; Abalonamiento del hepatocito,

Cuerpos de Mallory, infiltrados inflamatorios predominantemente

lobulillar, septos fibrosos lobulillares, fibrosis perisinusoidal

que se inicia enla zona III de Rappaport (Centrolobulillar) y que

se extiende hacía las zonas I y II, fibrosis portales. Matteoni

et al., (12),

recientemente ha propuesto una nueva clasificación histológica

de la esteatosis en cualquiera de sus estadios evolutivos:

Tipo 1: Infiltración grasa en el hígado

Tipo 2: Presencia

de Grasa e infiltrado

inflamatorio.

Tipo 3: Grasa

y degeneración en balón.

Tipo 4: Grasa

y fibrosis y/o Cuerpos de Mallory

DIAGNOSTICO

El diagnóstico de esteatosis hepática se lo hace

generalmente en forma casual y por los ecográfistas al hacer

evaluaciónes del abdómen por diferentes motivos. Son ellos

quienes reportan la presencia de la hiperecogenicidad del hígado.

Es muy importante una cuidadosa historia clínica (13),

en donde la investigación acerca de la ingesta de alcohol (14)

y medicamentos o drogas debe ser muy minuciosa, especialmente si

conocemos que los fármacos pueden causar alteraciones 10 a 50

días después de la ingesta (15).

Así mismo es importante tener presente que pueden existir

hepatopatías tóxicas adquiridas por sustancias que pueden estar

en el ambiente, como ha sido reportado anteriormente (16).

Por otro lado los pacientes deberán tener negativos los

marcadores de hepatitis viral B, C, D,G, etc.

En pacientes asintomáticos, un momento

de dificil decisión es que hacer cuando únicamente contamos con

la presencia de un hígado graso hecho por ecografía, con pruebas

hepáticas tanto bioquímicas como serológicas virales normales.

Para saber cuál es el verdadero grado de lesión que existe en

ese momento en el órgano, habría que recurrir a la biopsia

hepática ya que es el estudio histológico de la muestra que nos

va a indicar la presencia o ausencia de ciertos tipos de lesión y

por lo tanto a orientar

sobre el pronóstico del paciente. Sin embargo éste es un

procedimiento rechazado por los pacientes. No obstante siempre

habrá que evaluar los riesgos-beneficios de ésta medida que nos

dá mucha información y en manos expertas tiene pocas

complicaciones.

Al realizar una biopsia de hígado, la muestra debe ser

interpretada por un médico patólogo con experiencia en el

estudio de éste tejido y debe tener

la información clínica pertinente para que mediante

ésta, junto con las

técnicas de tinción respectivas se haga la descripción

microscópica siguiendo las recomendaciones del último consenso

de expertos en hepatología realizados recientemente.

En relación a las pruebas de laboratorio existen varias

que orientan a establecer como posible esteatosis no alcohólica,

como la relación Transferrina desilada / Transferrina total (17), AST mitocondria / AST total (18), Aumento de la

Pseudocolinesterasa (19),

sin embargo ninguna de ellas ha sido del todo sensible y

específíca como para ser consideradas como pruebas de rutina,

además son costosas y difíciles de realizar.

TRATAMIENTO

Hasta el momento no existe un tratamiento efectivo para la

Esteatosis Hepática, se recomienda en los casos de obesidad la

baja gradual y progresiva de peso y un control adecuado de la

glicemia en pacientes

diabéticos. Igualmente se ha ensayado administrando

hipolipemiantes (Gemfibrozil, Clofibrato, Betaine). Otras medidas

farmacológicas que se han empleado han sido la Vitamina E (20

). Sin embargo todos los estudios realizados hasta el momento

no han podido ser concluyentes.

En vista que el defecto mas comunmente detectado es la

presencia de resistencia a la insulina se ha trabajado mucho en

éste sentido con drogas que estimulan los receptores

peroxisomicos (PPARs), que se encuentran en gran cantidad en el

hígado así como en en los tejidos periféricos. Las drogas

utilizadas son de la familia Thiazolidinediones de las cuales la

Troglitiazone en un estudio piloto no controlado aunque demostró

mejoría histológica no fue aprobada por que causaba al mismo

tiempo hepatotoxicidad (21).

Ultimamente se han reportado varios estudios que indican

que el Acido Ursodeoxicolico (UDCA), da resultados alentadores al

administrar una dosis de 10 mg /kg de peso diario

por un tiempo no menor a un año. Sin embargo estos

resultados deben ser tomados con mucha cautela puesto que no han

sido estudios controlados

(22

BIBLIOGRAFIA

1.

Cairns SR, and Peters TJ.

Biochemical analysis of hepatic lipid in alcoholic,diabetic and

control subjets.

Clinical

Science, 1983;65:645.

2.

Sherlock S, y Dooley J. Hepatopatías metabólicas y nutricionales. En

Enfermedades del Hígado y Vías Biliares Novena Edición en

Español. Marban, S.L., Madrid 1996.

3.

Burt A.D., McSween R.N.M., Peters T.J., y

Simpson K.J.

Hígado graso no alcoholico: Causas y

Complicaciones. En Tratado de Hepatología Clínica Tomo II.

Edición española. Masson – Salvat Medicina 1993.

4.

Powell E.E., Cooksley W.G, Hanson R, Searle J, Halliday J.W,

Powell L.W.

The natural history of nonalcoholic steatohepatitis: a follow-up

study of forty-two patients for up to 21 years. Hepatology

1990;11:74-80.

5.

Ludwing J, Viggiano T.R., Mcgill D.B. and Ott B.J. Nonalcoholic Steatohepatitis. Mayi Clinic Experiences with

hitherto unnamed disease.

Mayo Clin Proc 1980;55:434.

6.

Arslanian S.A. Kalhan S.C.

Correlations between fatty acid and glucose metabolism. Potential

explanation of insulin resistance of puberty. Diabetes

1994;43:908-914.

7.

Marchesini G, Brizi M, Morselli-Labate A.M. Bianchi G,. Bugianesi

E, McCullough A.J. et al,.

Asociation of Non alcoholic fatty liver disease with insulin

resistance. Am J Med 1999;17:80-89.

8.

Petrides A.S. DeFronzo R.A.

Glucose and insulin metabolism in cirrhosis. J

Hepatol;1989:107-114.

9.

Petrides A.S. Vogt C, Schulze-Berge D, Matthews D, Strohmeyer G.

Pathogenesis of glucose intolerance and diabetes mellitus in

cirrhosis. Hepatatology 1994;19:616-627.

10.

Fromenty B, grimbert S, Mansouri A, Beaugrand M, Erlinger S, Rotig

A, Pessayre D.

Hepatic mitochondrial DNA delection in alcoholic. Association with

microvesicular steatosis. Gastroenterology 1995;108:193-200.

11.

Lettéron P, Fromenty B, Terris B, Degott C, Pessayre D.

Acute and chronic hepatic steatosis leads to in vivo lipid

peroxidation in mice. J Hepatol 1996;24:200-208.

12.

Matteoni C.A. Younossi Z.M., Gramlich T, Bopari N, Lui Y.C.,

McCullough A.J.

Nonalcoholic liver disease: a spectrum of clinical and

pathological severy. Gastroenterology 1999;116:1413-1419.

13.

Diehl A.M., Goodman Z, and Ishak K.G.

Alcoholike liver disease in Nonalcoholics: A clinical and

histologic comparision with alcohol-induced liver injury.

Gastroenterology 1988;95:1056-1062.

14.

Sanson-Fisher R.

The measurement of alcohol comsumption and alcoholi-related

problem. Aust Drug Alcohol Rev 1986;5:309-310.

15.

Marriott E, Miramda R, Hernández-Guio C. Colestasis por

Glibenclamida.

Rev

Esp Enf Diges 1990;77:456-457.

16.

Marriott E, Aldamiz O, Barat A, Pacha E. Hipertransaminasemia de probable origen

tóxico. Sesión clinico patológica. Revista Clinica Española

1992;191 (1):44 – 49.

17.

Storey E, Anderson GJ, Mack U, Powell L.W.,Halliday JW. Desialyted transferrin as a serologic marker of chronic

excessive alcohol ingestion. Lancet 1987;1:1292-1294.

18.

Nalpas B, Vassault A Charpin S, Lacour B, Berthelot P. Serum mitochondrial aspartate aminotransferase as a marker

of chronic alcoholism: diagnostic value and interpretation in

aliver unit.

Hepatology

1986;6:608-614.

19.

Nomura F, Ohnishi K, Koen H, Hiyama Y, Nakayama T, Itoh Y, et al.

Serum

cholinesterase in patients with fatty liver. J Clin Gastroenterol

1986;8:599-602.

20.

Lavine JE.

Vitamin E treatment of nonalcoholic steatohepatitis in children: A

pilot study. J Pediatr 2000;136:734-738.

21.

Caldwell SH, Hespenheide EE,

Redick JA, Iezzoni JC, Battle EH, Sheppard BL. A pilot study of a thiazolidinedione, troglitazone, in nonalcoholic

steatohepatitis. Am J Gastroenterol 2001;96:519-525.

22.

Laurin J, Lindor K.D. Crippin J.S., Gosard A, Gores G.J., Ludwig

J.

Ursodeoxycholic acid or clofibrate in the treatment of non-alcohol

induced steatohepatitis: A pilot sudy.

Hepatology

1996;23:74-80.

|

(Fig.

3) Consecuencias de la Resistencia perisférica a la

Insulina

|

|

|

|

(Fig.4)

Consecuencias de la Resistencia a la Insulina en el

Hepatocito.

|

|

|

|